旅ゆけばー鑑賞編・青森県立美術館

三内丸山遺跡のガイド時間は3時から50分間、その後近くの青森県立美術館に4時までに移動しなければならない。美術館は5時に閉館する。

この日は午前8時にホテルを出て、美術館で予定のスケジュールを終了する。

確か、ランチの時間は全く取れず空腹だったと記憶している。

4時を少し過ぎて美術館に入館すると私たちは最後の入館者だったのか、直ぐに声をかけられた。

「あおもり犬ですか?」

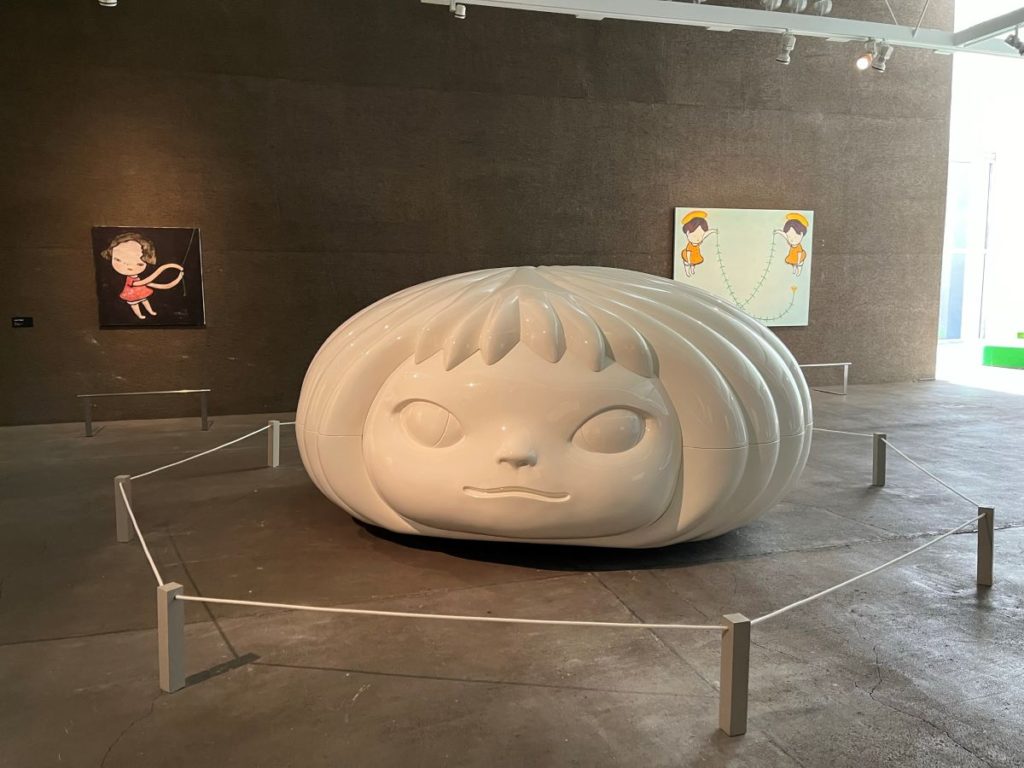

奈良美智作の「あおもり犬」は必見なのだ。

「あのドアから出て左に回り、階段を登って細い通路を・・・」と「あおもり犬」へのコースをいっ気に説明し始めた。

どうやら受付からは遠いらしい。

初めての美術館では要領を得ないけれど、ひたすら走った。

すると目の前に8mを超す「あおもり犬」が覗き込むような表情で立っていた。

あおもり犬は近くの丸山遺跡から発掘されたという想定で、下半身は土の中にあるように造られている。

「顔はうつむき、その姿は、いつもどこか哀しげにも見える。奈良が犬を表現するのは、幼少期に飼えずに山に置き去りにした子犬への思いがあるからだ」と説明されていた。

県立美術館は常設展のチケットで入場した。

「あおもり犬」に会えたらこの日のスケジュールは終了と思っていたのだから。

常設展に魅力があるはずはないとの思い込みが思わぬ落とし穴になった。

所々に立っている監視係の方が「次はこちら」と次々に展示室を示して下さる。

「折角だから残り時間まで観て行こうか」と気軽に歩き始めた。

が、そこで思いがけない作品に出会ってしまった。

ガラス作家 石井康治の大作

そういえば、制作現場は青森と聞いていた。

たまたま京都高島屋のギャラリーを覗いていた時に美しいガラスに見とれていたら声をかけられた。

声をかけて来たのは石井康治自身で見とれていたガラスの器を背伸びして買った。

それまで石井康治の名前すら知らなかった。

その翌年に石井康治は急逝、突然の事で手元に残ったガラス器は思い出深い器になった。

石井の作品は『色ガラスを用いて自分のイメージを詩のような感じで作りたい」―石井はこう語り、創作のテーマを「詩・季・彩」(し・き・さい)という言葉で表していました。』と、解説されている。

5客の器は今では完品は1客だけ、飾り物になっている。

青森県立美術館について知らなさ過ぎたようだ。

次の展示室で運命の出会いをした。

青の作家 佐野ぬいの作品の数々。

美しい色彩の対比に憧れて、画集などで見ていた油彩の本物が目の前に架けられていた。

色彩の画面構成で人の心を惹きつける作品は佐野ぬいしか知らない。

厚塗りのマチエール薄塗りの透明感。本物は画集とは違う迫力がある。

画集を観ながら何故ここにこの色を?とかこの線の意味は?とか分かった風に話をしていた。

本物を目の前にして声もない。

いや、時間がない。

そして、あおもり犬の作者 奈良美智の作品も

奈良の作品、目に特徴のある女の子の絵は誰でもどこかで一度は見かけていると思う。

美術館にはアレコホールと呼ばれる縦・横21m、高さ19m、四層吹き抜けの大空間がある。

ここに、20世紀を代表する画家、マルク・シャガール(1887-1985)によるバレエ「アレコ」の背景画が展示されていた。

県立美術館内の女性の制服は「ミナ・ペルフォネン」で薄いブルーの蝶々の模様。

作品も建物も、前の公園も全てが魅力的な作品だった。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。