松本民芸館と松本中町をぶらり

工芸の町として有名な松本市は「クラフトフェアまつもと」に訪問して新しい作家さんとの出会いを楽しんだ。それ以外は一通りの観光して「中町通り」を中心に好きなギャラリーを覘く程度だった。

そこで今回は、松本の民芸をじっくり味わいたいと一番最初に松本民芸館を訪ねた。

外から見える庭の木々の紅葉が始まっていて美しい。

玄関横の第一室。

いきなり壺の並ぶ部屋だった。松本民芸を展示していると思い込んでいたのだから驚いた。民芸館の事を何も知らなかった。

松本民芸館は「中町」にある老舗「ちきりや工芸店」の店主丸山太郎が柳宗悦の民芸運動に触発されて優れた全国の民芸品を収集して、昭和37年(1962)に独力で創館したのが始まりだった。

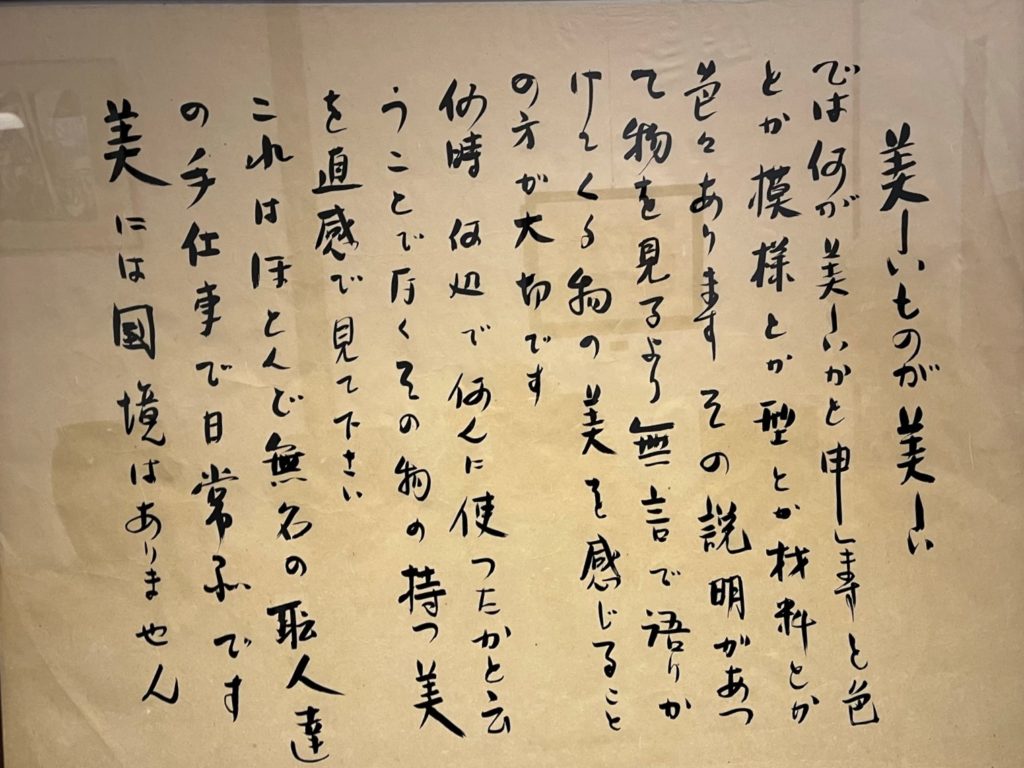

丸山太郎のこの書を読んだ時に「民芸」の意味がコトンと落ちた。無名の人が造る日常使いのものの中にある用の美はいつの日も美しい。

いつの間にか名前のある作家ものをありがたがってしまう私は「見る目が無い」と言われたに等しい。自分に自信が無いと、名前のある人の作品を正解にしてしまう傾向にある。

古い有田の染付猪口を見て「ありゃ?」と驚いた。我が家にあるのと同じじゃないか。

家人が金継を始めた頃、古道具屋巡りをして欠けのある器を買っていた。私には同じに見えるけれど、本当のところは分からない。民芸館に並ぶほど立派なものではないけれど、好きな器だったので大事にしていた。

もしかして「見る目」はあるのかな?

これからは作家ものではなく自分の目を信じようと思うのは、単純な性格ゆえか。

この部屋は松本民芸家具の重厚で落ち着いた居間が再現されている。素敵な家具のあれこれ。

残念ながら、今の我が家には似合わない。重くて動かせないなどの理由ではなく、率直にそう感じた。李朝や北欧の家具を見るようになると重厚な家具よりもシンプルな家具が好きになっていたのだ。

倉敷の小谷眞三のガラス。

以前、能登の漆の宿で小谷の弟子だった横山秀樹の隣に座った。その時に宿で出されたグラスが素敵だったので「美しいー」と見入っていたら「私が造りました」と声をかけられた。

その時以来の横山秀樹のファンである。有名作家さんになられて今では個展でも、なかなか買えないとか。

うん。やっぱり見る目はあるみたい。益々自信を深め松本民芸館を出て、中町に出かけた。

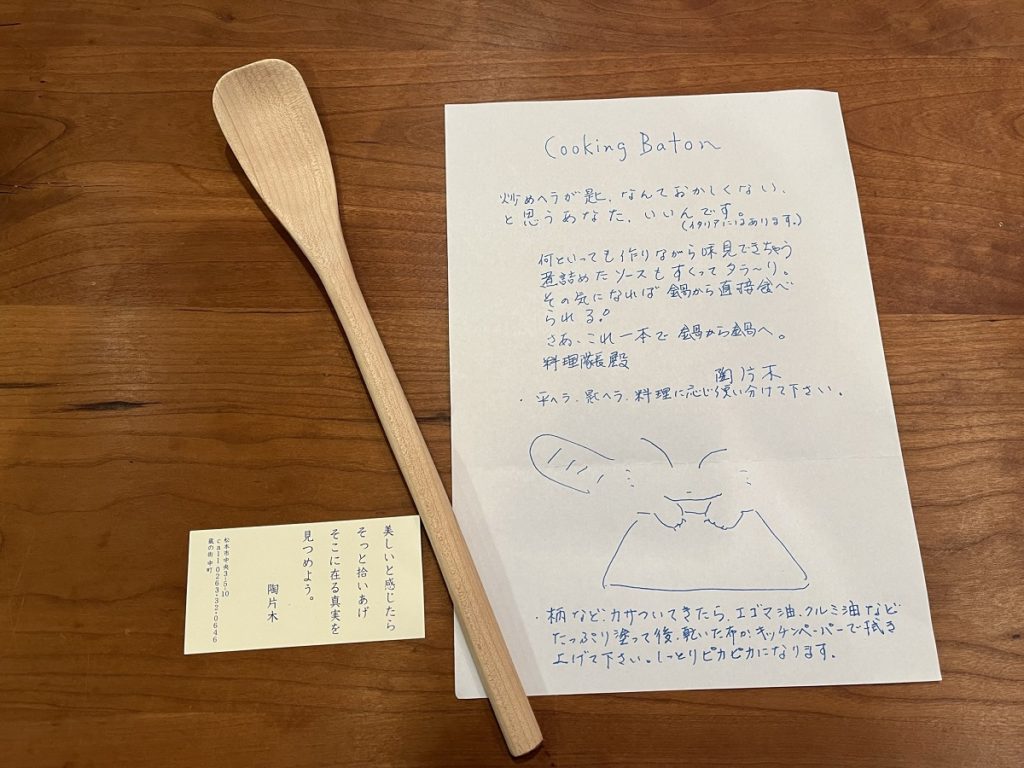

大好きな陶磁器専門店「陶片木」は夜景も美しい。

台所で活躍してくれそうなものに目が行く。鍋つかみは織の美しい色と用途のアイデアに魅かれた。

柄が長く細いスプーンは、何故か、鍋をかき回す魔女の姿が浮かんだ。魔女になりたくて即買いをした。

そして「ちきりや工芸店」では2段の器。和歌山で買った2種類の梅干しの器にピッタリかな。

工藝マエストロでは錫の穴あきとそろいのスプーン。漆塗りのレンゲ。どれも鍋の季節には直ぐに役立ちそうだ。

斎藤寛達作の正月用の鏡餅。地味な赤い漆に魅かれた。残念ながらミカンはまだできてないそうだ。

2022年11月11日から京都銀意匠で個展があるのでそれまでには間に合わせるとの事。

未完成のまま持ち帰り、上に乗るミカンを想像しながら待つ時間も愉しい。

何度も訪れたお馴染みの街角。

色々懐かしい。今度は、もう少し早く来たくなるかも。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。