中山道・木曽路・奈良井宿

木曽の大橋を渡るといよいよ奈良井宿に入る。

奈良井宿について

中山道六十九次の中で、東海道と共有する草津・大津宿を抜いた純粋な中山道六十七宿中(板橋から守山まで)、奈良井宿は江戸側の板橋宿から数えても京側の守山宿から数えても34番目に位置する、中山道の丁度真ん中の宿場町です

奈良井宿観光協会Webページ

写真に電線は写り込まない。

1978年に「伝統的建造物群保存地区」に選定された後、1988年から数年かけて「電柱移設事業」が行われた。

表通りには電線や自販機は見えない。建物の裏側に集められている。

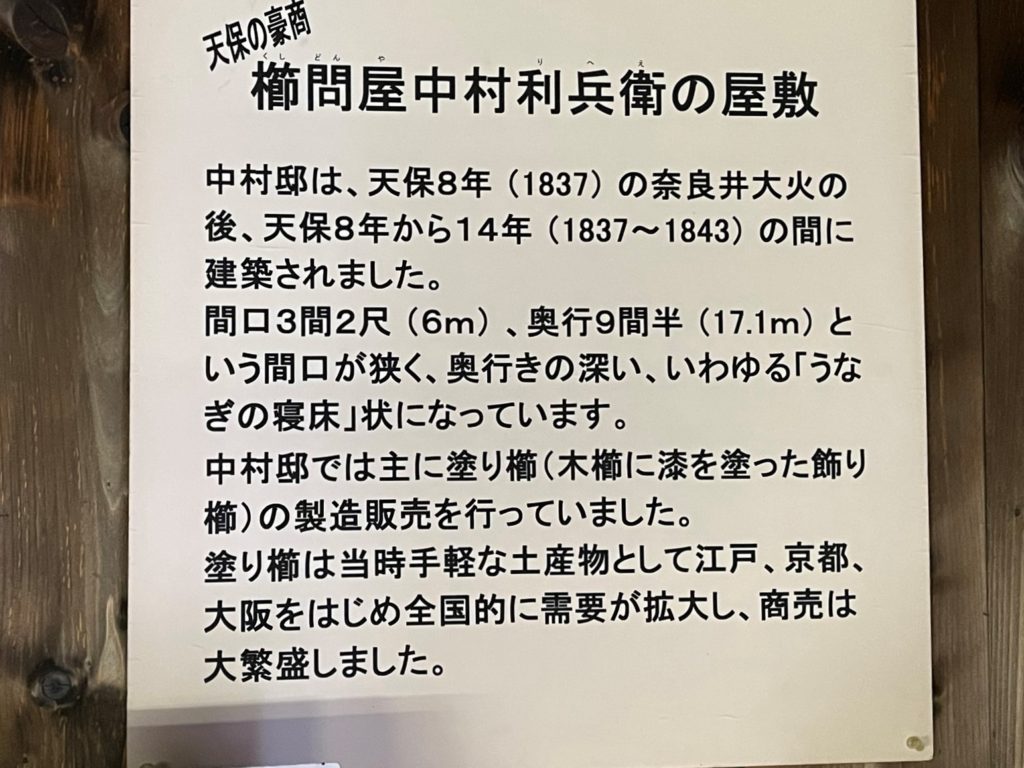

伝統的建造物の中でも櫛問屋で、櫛職人だった中村利兵衛の屋敷は2階部分がせり出した出梁造り(だしばりづくり)という奈良井宿の典型的な町屋様式を残している。

中村邸は往時のままに残されているため、外観も内部も昔のままの状態で見学が出来る。

早速入口のくぐり戸を入ると、裏側の土蔵まで通りの土間が続いていた。

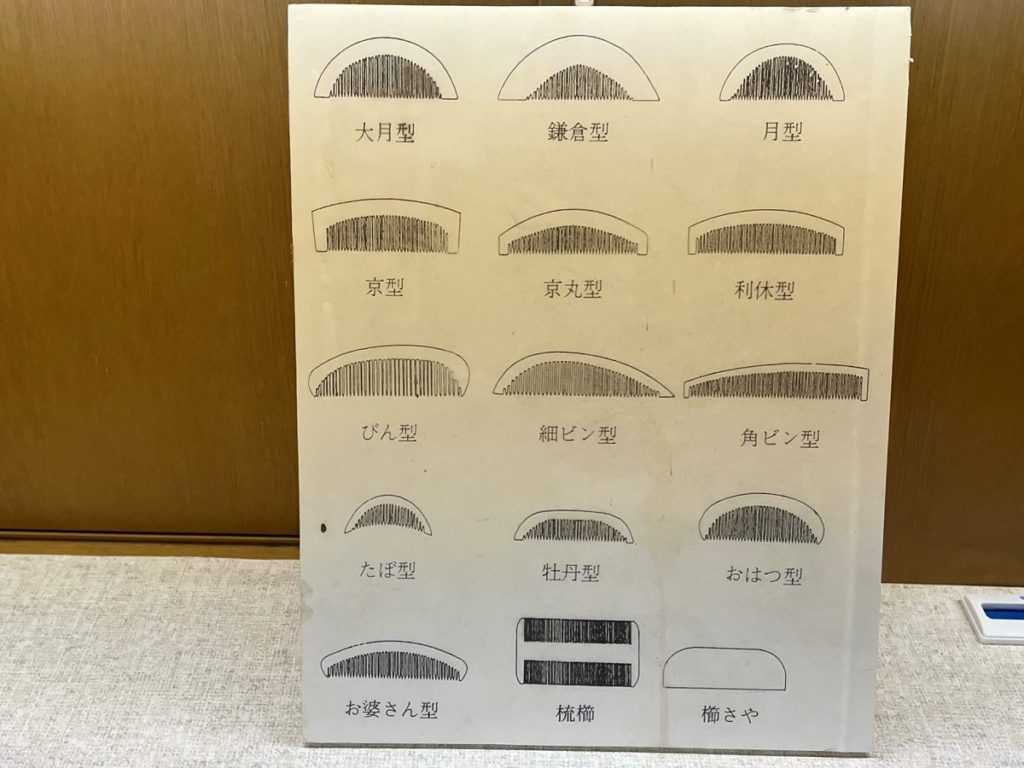

土蔵は櫛問屋をしていた当時の見本櫛が並べられている。

母屋の中心は囲炉裏とかまどの両方があり、暖房効果を高めて冬の寒さをしのぐようになっている。

昭和44年、中村邸を日本民家園(神奈川県川崎市)に移築する話が持ち上がり、それを機に奈良井宿の町並み保存の機運がたかまった。

現在では町並み全体が塩尻市奈良井重要伝統的建造物群保存地区(国の重伝建)に指定されている。

表通りには宿もあるし蕎麦、薬、酒屋が並び普通の生活がある。

建物は重要伝統的建造物の基準に沿った改装になっている。

映画のセット程軽くなく、江戸時代の古さはないけれど、映画のセットで知っている日本昔話の世界に容易にタイムスリップできる宿場町である。

この建物は奈良井宿の建物の特徴が分かり易い。

長くのびた軒のひさしをおさえる猿頭(さるがしら)と呼ばれるサン木は、格子やしとみ戸と調和している。

火の見櫓もあった。

奈良井宿には漆器店が多い。

漆のレンゲを買いたいと方々覗いてみたけれどスプーンやお箸のようには見当たらなかった。

数年前に木曽平沢地区で開催された漆器まつりで沢山の漆器を格安価格で買ったことが忘れられない。

漆器に関心のある方は平沢地区と奈良井宿に足を運ばれるといい。

奈良井宿まで来られる方は少ないのか混雑は全くなかった。

外人グループがひと組歩いていた。

随分ディープな日本見学が始まったものだとちょっと驚いた。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。