伝統工芸・工房静寛

漆器は私には危険ゾーンなので、なるべく近づかないようにする分野である。

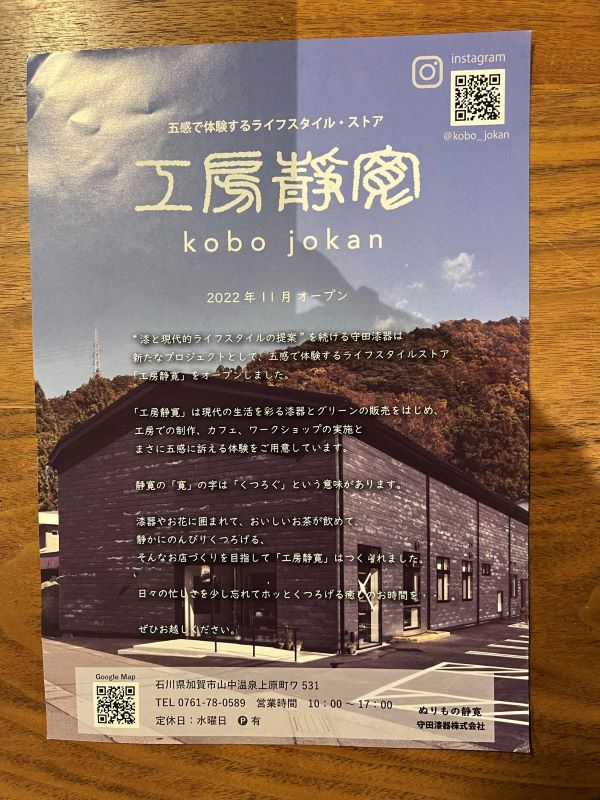

そんな中、「工房静寛」のパンフに出会った。

工房静寛の「ロゴ」と「植物」と「漆器」を販売すると言うちょっと変わったスタイルに私の「面白そう」アンテナが反応した。

「ESHIGOTO」からも近かったので寄り道をした。

工房静寛は創業100年を迎える山中漆器の製造元守田漆器株式会社が昨年オープンさせた提案型ショップらしい。

工房内は漆器を扱う店としての重々しさよりも若者に受けそうな明るい店舗づくりを感じた。漆器の伝統を押し付けるのではなく、今の若い家庭に漆器を普通に使ってもらいたいとの思いが伝わる。

その為に、工房静寛は、器と緑、食と技を五感で体験するライフスタイル・ストアです。

と、コンセプトを掲げている。

漆器の垣根がグッと低くなった。

それが危険なのだけど。

植物は真夏の事でお世辞にも素敵とは言い難いが植物がある事で話の糸口が見つかることもある。

ESHIGOTOの器が軽い木製だったこともあって、いつもよりは漆器の関心が上がっている所で見せられたのは山中のろくろ技術を活かした千筋のウスビキの器だった。

千筋とは、轆轤で回転させている木地に、鉋(かんな)と呼ばれる刃物を当てて細かい筋を均一に付ける加飾挽きの方法です。

精緻な美しさもさることながら、手に取った時の滑り止め効果があり、手にしっくりとなじみます。

細かく刻まれた千筋と美しい欅の木目の表情をお楽しみ頂けます。(HPより)

ウスビキはライトシェードに使われるほど薄く挽かれているので、器としては紙のように軽く感じる。掌にすっぽり収まる形も美しい。

「私の最後のお茶碗にしようかしら」と言うと、家人は「そうすれば」とそそのかすだけでストッパーにはならない人だ。

今のお茶碗は30年ほど前にやっとひとつだけ買えた須田清華の向付を転用している。

飽きることは無いし、今でも気に入ってるけれど人生も終盤、そろそろ気分の転換も良かろうか。

言い訳を考えたのは、買った後だ。

工房はショップだけではなくガラス張りで工房の様子も見ることが出来る。

時々、ワークショップも開催している。

職人の仕事場を見るのは楽しいと家人は見入っている。

漆の乾燥室、漆室を見せてもらった。

本物はものすごく大きくて、どんなにして動かすのかとお聞きすると、釘は使ってないので全て分解することが出来るのとの事、先人の知恵と技術だ。

こういうものを見せられるとゾクっとする。

日本の伝統工芸は素晴らしい。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。